Wissenswertes zur Motorkühlung

Dieser Beitrag wurde aus diversen Beiträgen von Forums-Mitgliedern zusammengestellt. Die Bildbeiträge und einige Ergänzungen stammen vom Forumsmitglied "Michael aus Köln".

Der Beitrag behandelt die wesentlichen Funktionen des Gesamtsystems zur Motorkühlung und gibt Tipps hinsichtlich verschiedener Probleme des Kühlkreislaufes (insbesondere Überhitzung), deren Diagnose sowie Behebung.

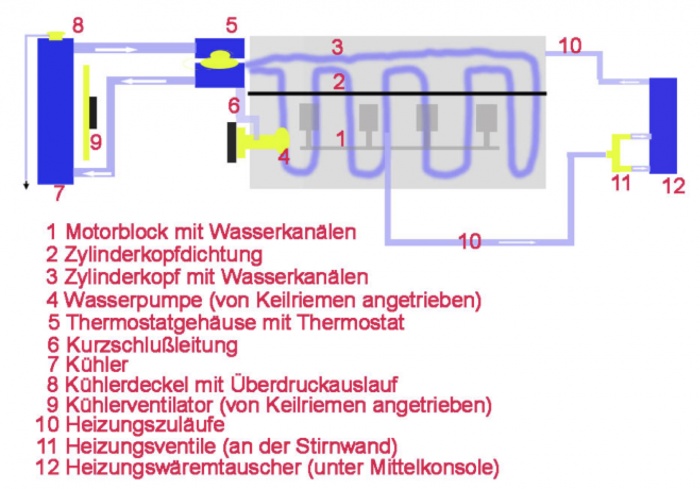

Die wesentlichen Bestandteile dieses Systems sind:

- Kühlmittel aus Wasser und Frostschutz-/Korrosionsschutzmittel (beide zusammen bilden das Kühlmittel)

- Die Wasserpumpe

- Der Keilriemen zum Antrieb der Wasserpumpe

- Diverse Formschläuche zur Wasserführung

- Der Thermostat

- Der Kühler

- Der Kühlerverschluss

- Der Lüfter

- Die Temperaturanzeige im Instrumentenblock

- Bohrungen im Motorblock und Zylinderkopf zum Durchfluss des Kühlmittels

- Außerdem die mit dem Kühlmittel betriebene Heizung des Fahrgastraums (Heizungsventil, Wärmetauscher, Schläuche).

Das Kühlsystem sollte immer korrekt mit Wasser und der richtigen Menge Frostschutzmittel befüllt sein. Auch in Gegenden wo es nie friert, sollte Frostschutzmittel beigegeben werden, da dieses zusätzliche Chemikalien enthält, die für einen gewissen Korrosionsschutz und Verringerung von Kalkablagerung im Kühlsystem führen. Das Frostschutzmittel erhöht außerdem den Siedepunkt der Kühlflüssigkeit.

1. Grundbeschreibung Kühlsystem

Ein Verbrennungsmotor erzeugt eine Menge Wärme. Diese Wärme muss kontrolliert abgeführt werden.

Hierfür fließt im Motor durch gezielt angelegte Kanäle ständig Wasser. Unser Kühlsystem ist dabei als geschlossenes Drucksystem ausgeführt, man nennt dieses Prinzip eine Druckumlaufkühlung. Das ständig zirkulierende Wasser hat (temperaturabhängig) einen Überdruck von bis zu ca. 1 Bar. Entsteht z.B. durch Überhitzung mehr Druck, wird am Kühlerdeckel dieser Überdruck kontrolliert abgelassen.

Ein Kühlsystem ist besonders gefordert, wenn man dem Motor große Leistung abverlangt (z.B. sehr schnelle Fahrt oder lange Bergauffahrten) oder im Stau, wo der Fahrtwind als kühlender Luftzug praktisch ausfällt.

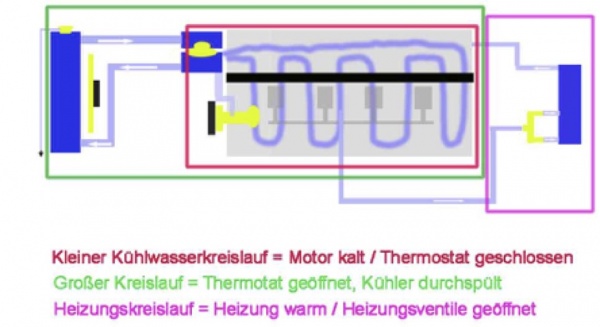

Arbeitsweise des Kühlsystems: Der Motor wird durch Wasser gekühlt, das durch die Wasserpumpe angetrieben automatisch immer in Bewegung ist. Durch den Motor laufen feine Kühlkanäle. Der Thermostat ist bei Kaltstart noch geschlossen, und das Wasser läuft über die Kurzschlussleitung direkt in den Motor zurück (über den kurzen dicken Schlauch unter dem Thermostatgehäuse). Solange der Motor noch kalt, ist zirkuliert das Wasser nur in diesem kleinen Motorkühlkreislauf.

Erreicht das Wasser eine Temperatur von ca. 80 Grad öffnet sich der Thermostat. Die Kurzschlussleitung wird dabei verschlossen und die Zuleitung zum Kühler (oberer Schlauch) geöffnet. Durch die zwei dicken Kühlerschläuche fließt das Wasser ab jetzt auch durch den Kühler, der wiederum durch den Fahrtwind und den Kühlerventilator das Wasser ständig abkühlt. Damit ist jetzt der große Kühlkreislauf aktiv. So wird zuverlässig erreicht, dass der Motor nicht überhitzt. Der Kühler selbst besteht aus ganz feinen Wasserkanälen und darum gelegte ganz dünne Blechstreifen. So wird der Kühler zum wirksamen „Wärmetauscher“. Das heiße Wasser gibt sein Wärme an die kühle Außenluft ab.

Zusätzlich hat der Motor noch zwei Verbindungen zum Heizungssystem des Wagens. Stellt man die Heizung auf warm, öffnen zwei Drahtzüge (getrennt für links und rechts) die Heizungsventile (an der Stirnwand im Motorraum).

Ab jetzt wird auch der Heizungskreislauf mit dem heißen Motorwasser durchspült.

Im Innenraum, unter der Mittelkonsole, sitzt ebenfalls ein Wärmetauscher der nach dem gleichen Prinzip arbeitet wie der Kühler. Hier wird die Wärme des Wassers an die (Innenraum)-Luft abgegeben.

Bei einigen Benzinmotoren gibt es zusätzlich noch dünne Schlauchverbindungen zum Vergaser. Sie haben den Zweck, den Vergaser temperaturabhängig zu steuern. Das kann man sich am Beispiel des Kühlkreislaufs von W115-er Benzinmotoren mit Stromberg-Vergaser unter diesem Link ansehen.

Wird das Kühlsystem zu heiß, entsteht Überdruck. Weil das Kühlsystem keinen zu hohen Überdruck verträgt, gibt es eine automatische Möglichkeit Überdruck abzulassen. Das funktioniert bei uns über den Kühlerdeckel.

Am Kühlerstutzen sitzt ein kleiner Schlauch, der rechts unten am Kühler endet, durch den ggf. Überdruck entweichen kann. Der Kühlerdeckel selbst hat einen federbelasteten Teller, der ab einem gewissen Druck die Öffnung zu dem Schlauch freigibt, sodass überschüssiges Wasser austreten kann. Wasserpfützen rechts unterm Kühler können also von diesem System stammen, ohne dass der Kühler defekt / undicht sein muss!!

2. Der „Normalbetrieb“

Unsere /8er haben ein geschlossenes Kühlsystem, das bei Normalbetrieb unter Druck steht (bis ca. 2 Bar). Dieser Überdruck sorgt dafür, dass der Siedepunkt des Kühlmittels bei ca. 120 °C liegt - und somit um ca. 20 °C über dem von normalem Wasser auf Meereshöhe (=100 °C). Dies verhindert zum Einen bei Hochlastbetrieb Gasblasenbildung an inneren, sehr heißen Stellen des Verbrennungsmotors – und dadurch lokale Überhitzungsschäden. Zum Anderen sorgt es so beim Hochlastbetrieb für höhere Wärmeabfuhr vom Motor und zum Kühler und weiter an die Kühlluft.

Die Temperatur kann also bei intakter Druckumlaufkühlung durchaus 100 °C übersteigen, ohne dass das Kühlmittel ins Kochen kommt.

Unter normalen mitteleuropäischen sommerlichen Klimabedingungen sollte bei moderaten Fahrbedingungen (kein Vollgas, keine Bergfahrt, Außentemperatur bis 30 °C) die im Kombi-Instrument angezeigte Temperatur bei ca. 80 °C oder etwas darüber liegen. Diese Temperatur stellt sich bei intaktem Kühlkreislauf nach Warmlaufen des Motors und Öffnen des Thermostaten ein.

Bei eisigem Frost, moderater Fahrt und Innenheizung auf „volle Pulle“ kann die Betriebstemperatur ggf. knapp unter 80 °C betragen.

Wenn man den Motor „heizt“, hohe Außentemperaturen von weit über 30 °C herrschen und man evtl. auch noch sehr beladen eine Steigung hinauf fährt, kann die Temperatur auch schon mal auf 90 °C oder auch über 100 °C steigen. Das wäre immer noch normal. Die kritische rote 120 °C-Marke wird dabei kaum zu erreichen sein. Außer wenn man den Motor unmittelbar nach Volllastbetrieb abstellt, weil dann die Restwärme der Zylinderwände das Kühlmittel im Motorblock nachheizt.

Wenn ein Motor aber bereits im „Normalbetrieb“ überhitzt, kann das verschiedene offensichtliche, aber leider auch versteckte Ursachen haben, die im Weiteren beschrieben werden.

Die Heizung des Fahrgastraumes wird ebenfalls mit Kühlmittel aus dem Motor-Kühlsystem betrieben. Und zwar über zwei Wärmetauscher (zwar ein Bauteil - aber rechts/links separat), die dann für warme Luft im Wageninneren sorgen. Der Kreislauf des Heizsystems hat (bei geöffneten Heizungsreglern) bereits im kalten Motorzustand Kühlmittelumlauf, da er noch vor dem Thermostaten abgegriffen wird. Fährt man also den kalten Motor bei geöffneten Heizungsreglern warm, dann dauert es wegen des Kühleffektes länger als bei geschlossenen Reglern (was zu früherem Motorverschleiß führen kann).

3. Wichtige Sicherheitshinweise

Das Kühlsystem steht bei warmem Motor unter Druck! Bei Arbeiten am heißen Kühlsystem besteht bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungsgefahr durch Verbrühung an Händen, Gesicht und Augen!

Nach dem Abstellen des Motors steigt die Kühlmitteltemperatur auch gerne noch an, da viele Motorteile heißer sind als das Kühlmittel. Da das Kühlmittel nicht mehr zirkuliert, kann es lokal heißer sein, als die Temperaturanzeige im Instrumentenbrett aussagt. Das ist kein Problem, solange der Kühlerdeckel geschlossen ist.

Der Kühlerdeckel sollte daher bei betriebswarmem Motor möglichst gar nicht geöffnet werden. Insbesondere wenn das Kühlmittel sehr heiß ist (an die 100 °C oder gar darüber), kann es beim Öffnen des Deckels zu explosionsartiger Verdampfung kommen, der Deckel hochfliegen und die austretenden Dämpfe und Flüssigkeit zu schweren Verbrühungen und Augenverletzungen führen.

Daher Vorsichtsmaßnahme!

Die Kühlerdeckel haben einen Drehverschluss mit zwei Stellungen. Wenn man den geschlossenen Deckel ein wenig gegen den Uhrzeigersinn dreht, kommt eine fühlbare Zwischenstellung. Bei dieser öffnet sich der Deckel geringfügig (kann aber noch nicht nach oben abgehoben werden) und vorhandener Überdruck kann austreten. Das ist bei heißem Motor trotzdem nicht ratsam, weil das Kühlmittel rasch aufkochen und heißer Dampf austreten kann. Dreht man den Deckel noch weiter auf, kann er nach oben abgehoben werden. Das sollte man aber wirklich erst tun, wenn vorher evtl. Überdruck im System abgebaut wurde.

Wenn aber der Deckel zur Fehlereinkreisung bei warmem Motor doch mal geöffnet werden soll, immer dicke Arbeitshandschuhe tragen und das Gesicht aus der Gefahrenzone heraus halten. Am besten zusätzlich eine Schutzbrille tragen.

Zwischen Hände und Deckel noch einen großen, dicken Stofflappen legen, der den Deckel auch seitlich abdeckt. Das verhindert ein Wegspritzen von Kühlmittel und fängt evtl. austretende Flüssigkeit zumindest teilweise auf.